202102の問題です。

傾向分析等、試験対策にご利用ください。

問題1

(一)片吸込みうず巻ポンプの軸に並行な断面の略図を描いて、次の(1)〜(5)の部分をそれぞれ示せ。

(1)吸込み口

(2)羽根車

(3)ランタンボックス(封水リング)

(4)ライナリング(マウスリング)

(5)水切りつば(デフレクタ)

(二)遠心油清浄機(分離板形)の運転に関して、次の文の□の中に適合する字句を記せ。

(1)清浄機(ピュリファイヤ)運転とは、油と水及び □ア の3層分離運転のことで、最も多く用いられる運転方法である。正常な運転を行うため、□イ 面をある一定の範囲内に設定する必要があるが、これは □ウ の内径を変えることで行う。

(2)一般に、処理可能な油の密度は実用的には991kg/㎥(15℃)を上限としている。これを越えると、水との密度差が小さくなり、多少の外乱により大きく □イ 面の位置が変動し、分離不良や □エ の原因となる。

(3)また、密度が991kg/㎥(15℃)から1010kg/㎥(15℃)の油に対しては、□オ 運転が推奨される。□オ 運転とは、2層分離運転で、□カ を連続して機外に排出することができない。

問題2

(一)抵抗とリアクタンスを並行に接続した交流回路において、この回路の両端にかかる電圧が450V、流れる電流が12A、消費される電力(有効電力)が4kWである場合、次の(1)〜(4)をそれぞれ求めよ。

(1)力率

(2)有効電流

(3)無効電流

(4)リアクタンス

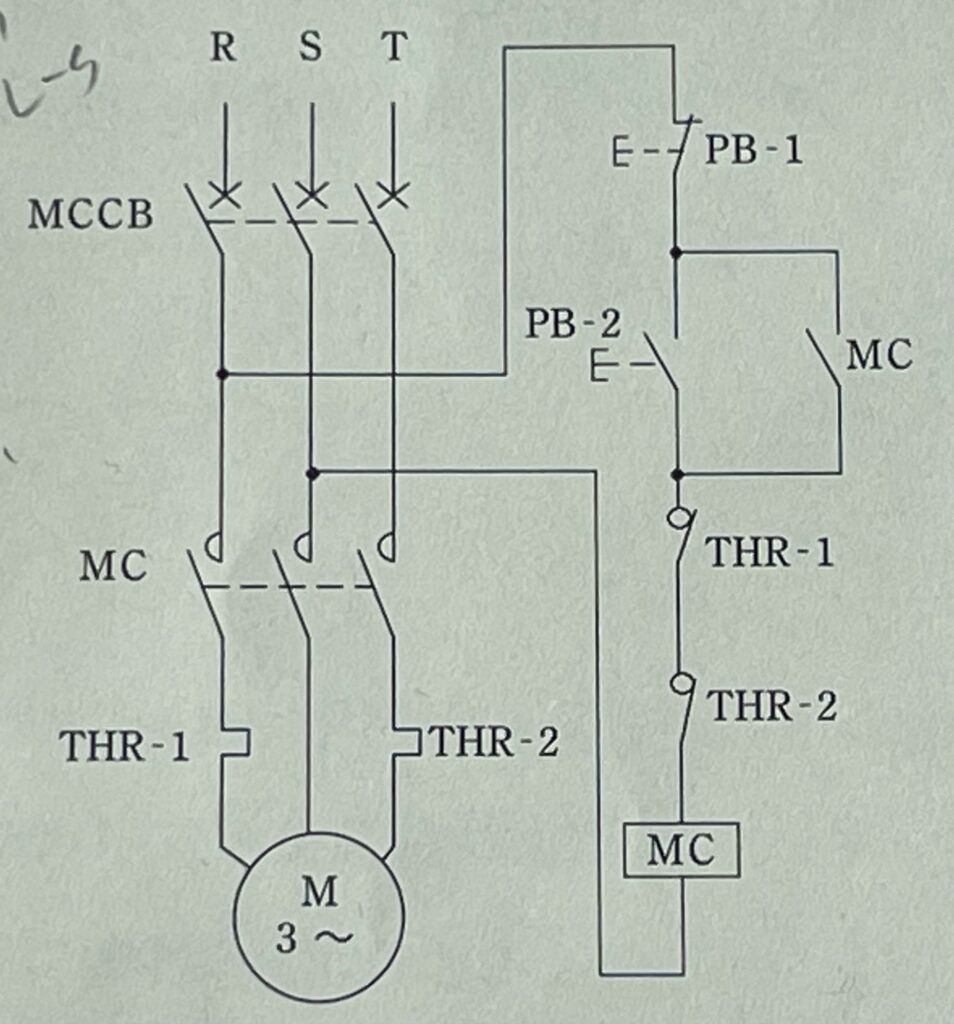

(二)図は、三相誘導電動機のシーケンス制御回路の説明図である。図に関する次の問いに答えよ。

(1)PB-1及びPB-2の接点は、それぞれメーク接点か、ブレーク接点か。

(2)THR-1及びTHR -2は、何か。また、どのような場合に、作動するか。

(3)図において、始動時及び停止時の作動は、それぞれどのようになるか。

問題3

(一)自動制御に関する次の問いに答えよ。

(1)外乱とは、どのような作用をいうか。

(2)船舶に使用される制御系において、シーケンス制御を応用した制御には、どのようなものがあるか。(3つあげよ。)

(3)船舶に使用される制御系において、プログラム制御を応用した制御には、どのようなものがあるか。(2つあげよ。)

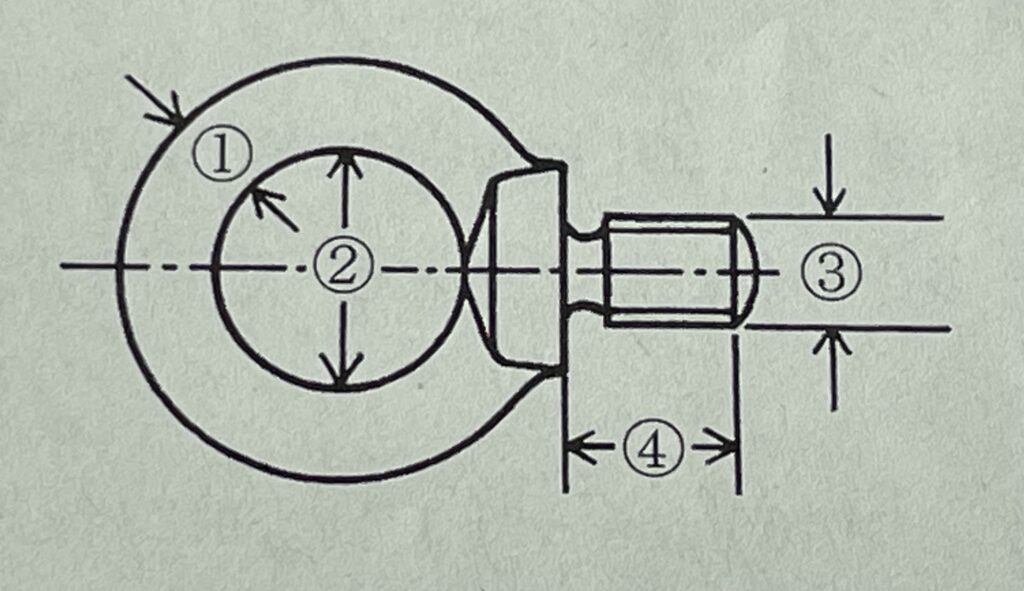

(二)図は、作業工具のアイボルトの略図である。次の問いに答えよ。

(1)アイボルトは、どのような作業に使用するか。(具体的な作業名をあげよ。)また、使用にあたって、注意しなければならない点は、何か。

(2)アイボルトの強度は、ふつう、図の①〜④の中の、どの部分で決めるか。

問題4

(一)機関室の配管装置に関する次の問いに答えよ。

(1)危急用のビルジ吸引管とは、どのようなものか。(概要を説明せよ。)

(2)機関室の敷板よりも下部に設ける菅系の固定用金物について、日常どのようなことを検査しなければならないか。

(二)甲板機器に関する次の問いに答えよ。

(1)オートテンションウィンチは、係留状態において、どのように作動するか。

(2)プロペラ式サイドスラスタにおいて、固定ピッチプロペラを用いる場合に比較して、可変ピッチプロペラを用いる場合の利点は、何か。(2つあげよ。)

三級海技士(機関)筆記試験過去問題|機関その二|3Eキ2〜2021年2月〜まとめ

以上が2021年2月の機関その二の問題です。

問題1・2・3・4をそれぞれ分けて3年分まとめ、さらに自分なりにアレンジした回答をセットにすると勉強しやすいかと思います。

過去3年分をまとめると同じ問題が多々あることがわかります。問題数もさほど多くなく、傾向分析にも役立ちます。

今回この方法で機関その二に合格しました。

私の勉強本↓

おしまい

コメントを残す